Cet été, le BASIC vous propose un voyage dans le temps à travers plusieurs époques qui ont contribué à façonner le système alimentaire tel que nous le connaissons aujourd’hui.

La mécanisation et le développement massif de l’usage d’intrants chimiques ont profondément transformé l’agriculture après la Seconde Guerre mondiale. On l’a vu dans le premier épisode de notre série. Ces bouleversements ont entraîné une augmentation considérable de la productivité par hectare et par travailleur ou travailleuse.

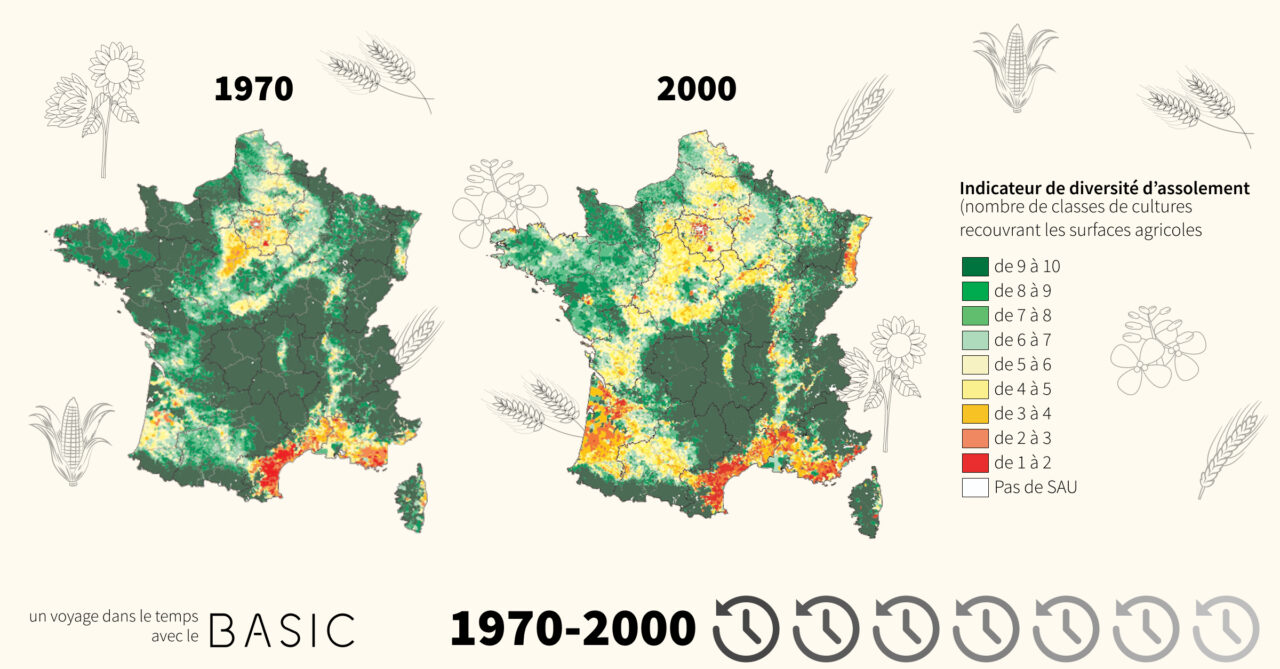

Elle a également provoqué une simplification notable des assolements, c’est-à-dire de la répartition des différentes cultures sur les parcelles à un moment donné. C’est ce qu’observait en 2012 une note du Centre d’études et de prospective (CEP), un organisme dépendant du ministère de l’Agriculture. Il y mettait côte à côte deux cartes de France montrant combien la diversité des assolements avait reculé entre 1970 et 2000.

« Sept classes de cultures seulement représentent 90 % de la sole cultivée française (blé tendre, blé dur, orge, maïs, colza, tournesol et prairies temporaires) », observait le CEP. Il notait même que dans certaines régions l’assolement était « fortement dominé par une seule céréale (maïs dans le Sud-Ouest et en Alsace, blé dur dans le bassin méditerranéen) ».

Or, « la concentration des espèces sur certaines surfaces accroît les risques de développement des adventices et d’épidémies de parasites aériens et nécessite donc un usage plus important des pesticides », pointait cette note. Elle recommandait donc une plus grande diversité d’assolements pour réduire l’usage de pesticides et également d’engrais azotés de synthèse et ainsi lutter contre le réchauffement climatique et en faveur de la biodiversité.

Le CEP observait également qu’un moindre recours aux intrants pouvait réduire les charges des exploitations et les rendre moins dépendantes aux variations des prix de ces produits. Il notait toutefois qu’un changement de cultures agricoles nécessite du temps, des connaissances ou encore une visibilité sur les débouchés et que « l’interdépendance des différents acteurs des filières » limitait « très fortement les possibilités de changement ».

Publiée en 2018, une carte représentant la situation de la France en 2010 a hélas montré que la simplification des cultures s’était poursuivie. Des modèles comme l’agriculture biologique permettraient d’inverser la tendance, à condition de les développer beaucoup plus fortement.

👉 Lire les épisodes précédents :

- Épisode 1 : 1950-1965, la décennie folle de l’agriculture

- Épisode 2 : la première chaîne de restauration

- Épisode 3 : l’explosion du marketing

- Épisode 4 : les séminaires américains qui ont influencé la grande distribution

- Épisode 5 : Jacques Borel, roi de la restauration, empereur de la malbouffe

- Épisode 6 : des marques venues du XIXe siècle

Pour aller plus loin

- Étude sur la création de valeur et les coûts sociétaux du système alimentaire français, BASIC

- La note publiée en 2012 par le CEP : « La diversification des assolements en France : intérêts, freins et enjeux – Analyse n°51 »

- Une mise à jour avec les données de 2010 dans une publication de CDC Biodiversité datée de 2018

Les illustrations représentant un tournesol, du maïs, du blé, du colza et de l’orge viennent toutes du site Noun Project.