Le BASIC et l’Institut Veblen ont organisé mardi 6 mai le deuxième numéro de leur série d’événements Vibe. Il était consacré à la question de la souveraineté alimentaire, de ses différentes définitions et de ses potentielles contradictions.

Le concept de souveraineté alimentaire a été forgé par la Via Campesina à l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation en 1996.

« La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires »

– Via Campesina

Comme l’a expliqué Mathilde Dupré, codirectrice de l’Institut Veblen, en introduction, l’expression « souveraineté alimentaire » a été largement reprise ces dernières années, par la FNSEA comme par les gouvernements français et italien, qui l’ont incluse dans l’intitulé de leurs ministères de l’Agriculture.

Elle figure également dans la loi depuis cette année. Elle y est définie ainsi :

« La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale »

– Loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

Cette définition s’écarte donc significativement de celle proposée par la Via Campesina.

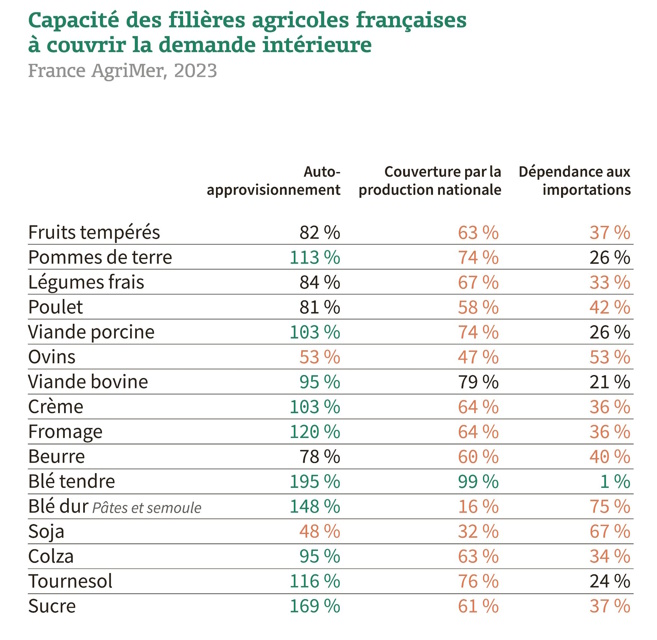

La souveraineté alimentaire figure au centre du rapport annuel publié en février par l’association Terre de liens. Coline Sovran, qui l’a coordonné, est venue nous le présenter. Elle a d’abord soulevé le décalage entre la capacité de la France à produire suffisamment pour assurer ses propres besoins de consommation (c’est le taux d’auto-approvisionnement) et la couverture réelle de la consommation par la production nationale. Ce décalage s’explique par le fait qu’une part importante de la production française est destinée à l’exportation. 43 % des terres agricoles françaises sont dédiées à l’exportation.

En vis-à-vis, une part importante de la consommation française s’appuie sur des importations, en particulier pour les produits transformés. Par exemple, l’industrie agroalimentaire utilise moins de 50 % de beurre français dans les produits qu’elle vend en France.

Coline Sovran a par ailleurs questionné le rôle des exportations françaises comme « contribuant à la sécurité alimentaire mondiale », observant que ce n’était pas vraiment le cas des produits phares que la France exporte, comme ses vins et spiritueux, ni des produits qu’elle vend dans l’Union européenne (59 % des exportations françaises en valeur en 2023). Elle a également pointé la déstabilisation des filières locales que provoquent les exportations françaises de poudre de lait. Celle-ci entre en contradiction avec « le droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires » affiché dans la définition de la souveraineté alimentaire de la Via Campesina.

La souveraineté alimentaire telle qu’elle est défendue actuellement par la politique agricole française présente plusieurs paradoxes. D’abord une précarité alimentaire grandissante : 45 % des Français·es déclaraient en 2022 qu’ils ne mangent pas toujours les aliments qu’ils souhaiteraient, notamment pour des questions économiques. Ensuite : une alimentation déséquilibrée qui a généré 12 milliards d’euros de dépenses publiques de santé en 2021, comme l’a montré le récent rapport du BASIC pour le Secours catholique, le Réseau Civam, Solidarité paysans et la Fédération française des diabétiques.

Coline Sovran a conclu en déclarant que les trois axes nécessaires pour assurer une souveraineté alimentaire au sens de la Via Campesina restaient atteignables :

- l’accès à l’alimentation, à condition d’allouer les terres à des projets nourriciers

- les pratiques durables, à condition d’accompagner les agriculteur·rices, mais aussi les industriels et la distribution, pour créer des débouchés

- le droit des peuples à définir leur système agricole et alimentaire, à condition de favoriser la concertation et de mieux orienter les financements publics

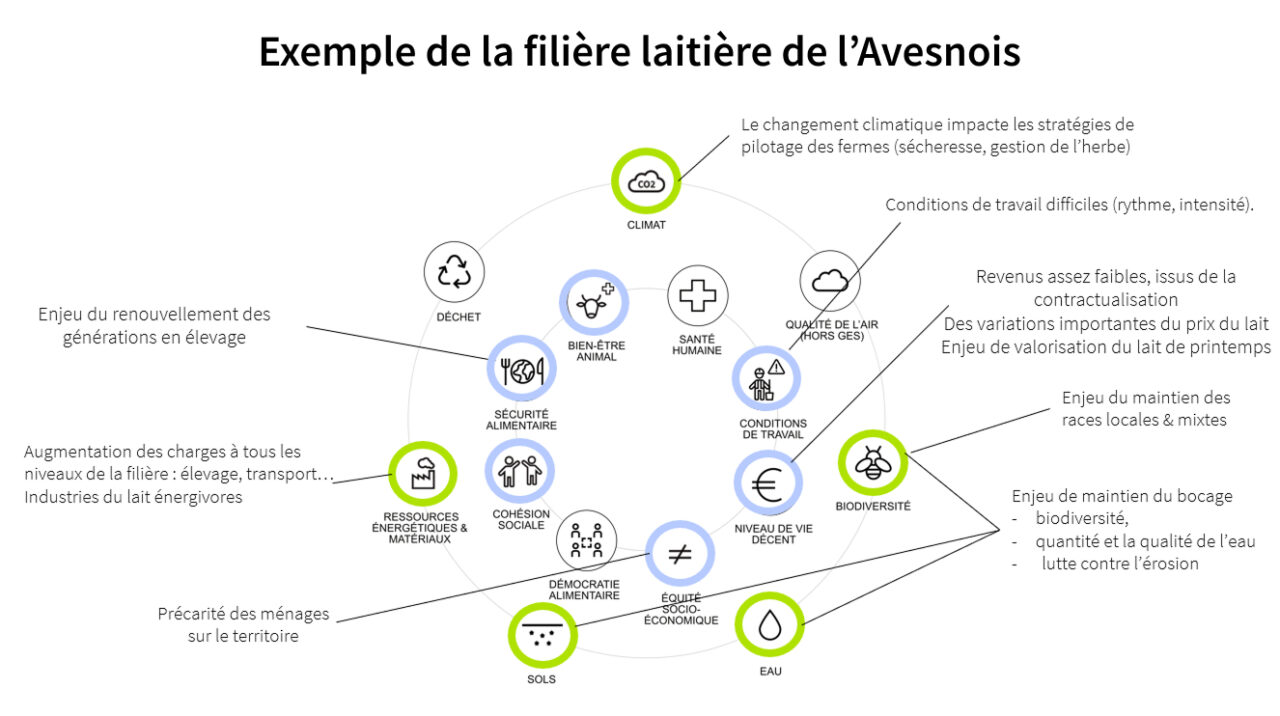

En complément de cette intervention, Christophe Alliot, président du BASIC, a décrit les trois dimensions qui nous permettent de diagnostiquer la perte de contrôle d’un territoire sur son système alimentaire :

- la perte d’indépendance en termes d’approvisionnement comme de débouchés (la France dépend largement d’importations pour se nourrir et certaines filières reposent fortement sur un pays, comme celle de l’orge, dont la Chine absorbe 21 % de la production)

- le désancrage des acteurs économiques vis-à-vis du territoire dans lequel ils sont implantés (et dont ils peuvent très bien partir)

- la perte de durabilité, qui menace la capacité de production agricole, la possibilité de conserver une main-d’œuvre dans l’industrie, la distribution et la restauration, mais aussi la sécurité alimentaire et la santé humaine.

À l’aune de cette grille de lecture, il est ensuite possible de questionner les différentes définitions de la souveraineté alimentaire – afin d’identifier dans quelle mesure elles répondent à cet enjeu de perte/reprise de contrôle – ainsi que les échelles auxquelles il est pertinent de réfléchir la souveraineté alimentaire.

Vous pouvez revoir l’événement en vidéo ici.

La photo utilisée pour l’affiche de ce Vibe #2 est signée Johannes Plenio.